こんにちは。

管理栄養士&薬膳アドバイザーのミントです。

数年前までは病院でバリバリと管理栄養士として働いていたのですが、

今は専業主婦となり、時間に余裕ができたので少しずつ薬膳を勉強しています。

私は2016年に薬膳アドバイザーの資格を取得しています。

ですが今一度、薬膳を学び直したいと思い、何から始めるか各講座を深く調べ直しております。

なので、同じように薬膳の勉強を始めようとされている方と情報を共有できたらと思い、まとめているところです。

今回は通信講座の中でも「薬膳コーディネーター講座」について深堀りしてみました。

- 薬膳コーディネーターって何?

- 費用はどのくらいかかるのかな

- 資格を取ったらどう活かせるんだろう

- 上位資格は取れるの?

そんなお悩みをお持ちの方へ

私なりにまとめておりますので、ぜひ参考になさってください。

薬膳コーディネーター講座ってどうなの?

薬膳の通信講座はいろいろあるので、どれにするのかまだ決まってない方は、各講座を比較したこちらの記事もぜひご覧ください↓↓↓

この記事でも上位資格を目指すなら薬膳コーディネーターをおすすめしました。

どのあたりがおすすめなのかを詳しく解説したいと思います。

薬膳コーディネーターとは

薬膳コーディネーターはテレビCMでもおなじみ「ユーキャン」の通信講座の一つです。

ざっくりまとめるとこんな感じです↓

| 監修 | 本草薬膳学院 |

|---|---|

| 受講期間 | 4か月 |

| 費用 | 44,000円 |

| 講座の特長 |

|

| 学習スタイル |

|

| 資格取得条件 |

|

| 合格条件 |

|

| サポート体制 |

|

| 上位資格 |

|

では詳しく見て行きましょう。

薬膳コーディネーター講座はこんな方向け

- 家族や自分自身の健康が気になる方

- お薬には頼らず体質を改善したい方

薬膳を勉強したいという方のほとんどが、自分や家族の体調不良でお悩みなのかなと思います。

体質に合う薬膳を学び、実践することで毎日の食事から自然に体質改善を目指せますよ。

- からだの中からキレイを目指したい方

- 料理のレパートリーを増やしたい方

- 医療や飲食関連のお仕事に知識を活かしたいと考えている方

近年は美容に効果的だということで、薬膳料理がブームになっています。

おいしくて体に良い薬膳を学び実践することで、お料理のレパートリーも増えます。

薬膳コーディネーターの資格は民間資格なので、資格を取ったからといって人に指導したり処方したりすることはできませんが、現在の職業のプラスαとして知識を活かすことは大いに可能です。

献立やメニューの一部に薬膳を取り入れることができるので、お仕事にも役立つ資格といえるのではないでしょうか?

- この先上位資格を目指すかもしれない方

次の項でも詳しく解説しますが、この講座は上位資格の中でも最高位の国際資格が取れる入入口となっています。

また資格取得までの流れが最もシンプルです。

上位資格を目指す方に「薬膳コーディネーター」がおすすめな理由

- 薬膳コーディネーター取得後は、資格を監修(認定)している本草薬膳学院に編入でき、上位資格を目指せる

- 一部学費の割引が受けられる

- 上位資格を取得する流れがシンプル

本草薬膳学院は中国薬膳分野で最高権威機関として格付けられている「中国薬膳研究会」が認める、日本の教育機構です。

アドバイザーやマイスターもそれぞれ上位資格があるのですが、日本で取得できる最高位の国際資格が取れるのは薬膳コーディネーター講座といえます。

イメージはこんな感じ↓

中国の最高権威機関

中国薬膳研究会 > 本草薬膳学院 > ユーキャン「薬膳コーディネーター」

薬膳コーディネーター講座にかかる費用

一括払い 44,000円(税込)

- 15回払い 月々2,980円×15回=44,700円(税込)

他の講座は受験料や修了証・認定証の発行に別途費用が必要なことが多いのですが、この講座に関しては追加料金がいらないというのも魅力です。

薬膳コーディネーター講座から届く教材

出典:ユーキャンHP

出典:ユーキャンHP- メインテキスト2冊

- 薬膳レシピ集

- 副教材:薬膳レシピDVD、用語集、ガイドブック、添削・質問関連書類一式

- その他:行平鍋(土鍋)、舌診ボード

出典:ユーキャンHP

出典:ユーキャンHPまた、中薬を煎じるのに便利な行平鍋(土鍋)も教材セットに付属されており、薬汁作り、お粥を煮る、お茶を濾すなど薬膳料理をする際に役立ちます。

出典:ユーキャンHP

出典:ユーキャンHP

薬膳コーディネーター講座の内容

たった2冊のテキストで薬膳の基礎から応用までを学べるカリキュラムになっています。

自分に合ったパーソナルスケジュールが教材セット一式と一緒に届くので、表に従って学習すれば、ムリなく合格が目指せるようになっていますよ。

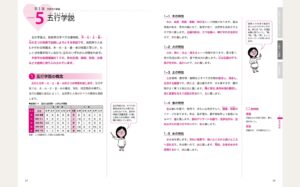

テキストの中身

①中医学編

薬膳の基礎である中医学をやさしく解説。臓器の働きや体質の診断法など、健康・美容に活かせる知識が満載。

②食薬編

中医学の理論に基づいた食生活、薬膳調理の基礎などを学習。220種類もの食薬(中医学で効能が認められた生薬)の効果・効能も紹介されている。

お茶・薬膳料理を100レシピも収録したフルカラーのレシピ集が副教材としてついてくるので、実践しやすく、毎日の献立作りにも役立ちます。

食材の効能も解説されているので勉強になりますよ。

出典:ユーキャンHP

出典:ユーキャンHP

また、受講者専用のデジタル学習サイトでは、Webテストや動画などのコンテンツが用意されています。

スマートフォンやパソコンから手軽に視聴できるから、スキマ学習にもぴったりですね

薬膳コーディネーターのサポート体制

- 学習中にわからないことがあれば、郵送・メールで随時質問できる

- 最長12か月まですべてのサポートが受けられる

通信講座の場合、わからないことがあったらどうしたらいいの?と心配になりますがご安心ください。

郵送やメールで質問すれば、知識豊富な講師が丁寧に回答してくださいます。

また、添削課題もコンピュータで分析し詳しい解説をつけて返却してくださるので、復習になります。

もし4か月で課題が終了できなかった場合でも、12ヵ月まで受講期間の延長が保証されているので安心ですよ。

薬膳コーディネーターの資格を取る方法

- 添削課題3回提出 + 最終課題(資格試験)に合格

最終試験で60点以上を取れば合格となります。

試験は好きなタイミングで自宅で受けられ、マークシート方式なので暗記が苦手でもチャレンジしやすくなっています。

万が一不合格になった場合も、再々受験(合計3回受験)まで可能

合格すると、認定状が無料でいただけます。

出典:ユーキャンHP

出典:ユーキャンHP

薬膳コーディネーターの上位資格とは

薬膳コーディネーター資格取得者は、中国薬膳の最高権威機関「中国薬膳研究会」の日本教育機構である「本草薬膳学院」へ編入することができ、試験を受けて上位資格

- 中医薬膳師(本草薬膳学院認定)

- 国際薬膳師(中国薬膳研究会認定)

- 国際薬膳調理師(中国薬膳研究会認定)

- 国際中医師(世界中医薬学会連合会認定)

を取得することが可能。

本草薬膳学院は「北京中医薬大学」「河南中医薬大学」と提携しており、ほぼ同じ教育レベルの内容をしっかり学ぶことができます。

中医薬膳師

中医学の理論に従って、食材を用いて、健康の維持増進、病気の予防・回復を目指す料理メニューを提供・実践できる薬膳学の専門家

本草薬膳学院が認定・発行している民間資格

- 本草薬膳学院の「中医薬膳師コース」を受講し、所定の課程を修了すると取得できる

- 通学・オンライン・通信から選択できる

- オンライン・通信コースを選んでも、最低3日間はスクーリングに参加する必要がある

- 中医薬膳師資格取得後、国際薬膳師資格認定試験の受験資格が得られる

国際薬膳師(士)・国際薬膳調理師

中医薬膳学や食材、調理に関する専門的な理論や知識を有する薬膳の専門家

薬膳学における最高資格で、信頼性も非常に高く、飲食・医療・福祉・美容関係等、多岐にわたる分野で活用できる

中国国家中医薬管理局に属する一級学会の中国薬膳研究会が発行

- 中医薬膳師資格取得者と中国薬膳研究会が認定する各種中医教育学校で中医薬膳学を学び、1,000時間以上の学習証明書を有する者のみ受験できる

- 国際薬膳師・国際薬膳士・国際薬膳調理師は同じ試験内容だが合格ラインが違う

国際中医師

中国政府の外郭団体「世界中医薬学会連合会」が、中国国内を除いた世界の中医学従事者を対象として、正しい中医学知識を有する人材であることを認定する資格

- 本草薬膳学院の「中医薬膳師コース(1,000時間)」及び「研究科コース(1,500時間以上)」を合わせた2,500時間以上の学習時間を修めると受験資格が得られる

でも上位資格を取る可能性のある方には、やはり「薬膳コーディネーター講座」が最もおすすめだと言えます。

薬膳コーディネーター講座のまとめ

薬膳コーディネーター講座をまとめるとこんな感じです↓

- 頑張れば、たった4か月で薬膳の基礎が身につく

- 2冊のメインテキストは初心者にもわかりやすい

- お料理レシピも豊富で、土鍋がついてくるのですぐに実践できる

- 受講者専用のデジタル学習サイトは、Webテストや動画などのコンテンツが豊富

- 合格点は60点と低く、合格しやすい

- 不合格でも3回まで再受験できる

- 認定状が無料でもらえる

- 困った時は随時プロのサポートが受けられる

- 資格取得後は割引で本草薬膳学院に編入でき、最高峰の上位資格を目指せる

- 15回払いなら月々2,980円というリーズナブルな価格で学習できる

- 最大12か月まで無料で延長受講できる

長くなってしまいました・・・まとまってるのかいないのか(笑)

薬膳の知識は、身につければ一生使えるもの。

勉強して損はないですよね。

一緒に薬膳のお勉強を始めませんか?

どの講座にするか迷っている方に、この記事が少しでも参考になれば幸いです。