こんにちは。管理栄養士&薬膳アドバイザーのミントです。

ここのところ更年期からくる体調不良で何もする気が起こらず、ブログも放置していました。

こういった体調不良をなくすためにも薬膳を取り入れたいのです・・・

薬膳のお勉強①では中国の商の時代から漢の時代までの薬膳の歴史をまとめました。

内容が濃く、長くなってしまったので途中で一旦おやすみしました。

今回はその続き、晋の時代から現在までを自分のためにまとめてみたいと思います(笑)

一緒にお勉強したい方、ぜひのぞいて行ってくださいね・・・

中国薬膳の歴史② 晋の時代から振り返る

前回漢時代までをまとめたので、今回は晋時代から現代までの中国薬膳の歴史をまとめたいと思います。

晋・南北朝・隋の時代

- 脈診法が確立された

- 中国で最も古い針灸学の専門書がまとめられた

- 脚気病が見つかり、治療と予防についてもまとめられている

- 狂犬の脳を利用して狂犬病を治療した

- 『神農本草経』に次ぐ中薬(生薬)に関する重要書『本草経集注』が出された

- 中国最初の医療教育機関が政府規模で設立された

薬膳についての研究がどんどん進んでいった時代ですね。

唐の時代

医学教育はさらに充実して、医療教育機関から医療機構に発展した時代です。

薬物学(本草学)の発展に伴い薬膳も発展していった結果、多くの薬膳著書が出され、

薬膳は一つの専門分野として確立し始めたといわれています。

- 国立医科薬科大学に相当する「太医署」が設立された

- 「薬王」と尊敬される孫思邈そんしばく が『備急千金要方びきゅうせんきんようほう』を書いた

- その中の一つ「食治篇」は、果物・野菜・穀類・鳥獣虫魚の4章からなる、最古の食療法の専門篇である

- 孫思邈の弟子の孟詵もうしん はこの「食治篇」をもとに、食療法の最初の専門書となる『食療本草』を書いた

- 「茶聖」「茶神」と呼ばれた陸羽りくう が茶の世界で初めて茶の専門書『茶経』を書いた

孫思邈は『備急千金要方』の中で、

医師は病を見極めたうえで、まずは食によって治療を行うべきである

それで効果が得られなかった場合のみ薬を使用するようにしなさい

と強調しています。

宋の時代

医療行政機関と医療教育機構をわけて設立し、国家薬局も作られ、薬物の仕入れ・販売は国家の専売となった。

- 中国医学史上初めて、国家により『太平恵民和剤局方』という生薬と方剤の専門書がまとめられた

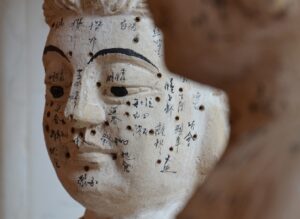

- 解剖学が発展し、解剖図が描かれた

- 針灸も発展し、医師試験にも用いられる実物大の医学模型である針灸銅人が作られた

日本でもこの時代(平安時代)に朝廷の医療を担当していた丹波康頼によって、日本最古の医書である『医心方いしんほう』がまとめられました。

金元の時代

薬膳学が高度に発展した時期です。

北方の遊牧民族であるモンゴル族が中国全土を、さらにはユーラシア大陸を支配したことによって、各民族間で食文化の交流が活発に行われるようになったといわれています。

- 宮廷の太医(飲膳医)であった忽思慧こっしえ が『飲膳正要いんぜいせいよう』を書いた

この『飲膳正要』には、

五味は五臓を調和する

五臓のバランスが良くなれば気血が充実して精神が元気で爽やかになり、

情緒も安定することで、

寒邪・暑邪のような外邪が身体に侵入することができなくなり

健康になる

というようなことが書かれています。

さらに『飲膳正要』には、 飲食の禁忌や薬膳レシピも多数記載されています。

食療よりも営養保健に着目しており、中国最初の営養学の専門書といわれています。

明・清の時代

中国薬膳学が成熟し、薬膳の理論や手法が民間にも広がっていったといわれています。

また、ヨーロッパからの宣教師が多く中国に入ってきたので、西洋医学も伝わりました。

- 明時代、李時珍りじちん が『本草綱目ほんぞうこうもく』をまとめ、中国薬膳がほぼ完成した

- 清時代には、食養が宮廷だけでなく一般の医師の間でも重視されるようになり、民間に広がった

- 『養小録』『随園食単』『随息居飲食譜』など、料理・レシピを主体とした書物が多く出された

本草学の代表的な書物である『本草綱目』の中身は↓↓↓

- 全52巻 薬1892種(16部62類に分類) 方剤11916種を掲載

- 食養と薬膳の内容が多く含まれる(食べ物の調理法や禁忌も掲載)

- 薬粥42種 薬酒75種を掲載

この本は多くの外国語に翻訳され、世界中に広がっていったといわれています。

その影響もあり、日本の本草学は急速な発展を遂げます。

ただ、江戸時代後半になると西洋医学が導入され、一旦中医学は衰退してしまうのですが・・・

現代

中国政府による中医薬教育のための学校や研究所が設置され、教科書も作成されるなどし

中国薬膳学が完成しました。

もちろんまだまだ研究は続いています…

日本では・・・

一旦中医学の考え方は衰退し、西洋医学・栄養学が中心となっています。

でも近年、西洋医学では解決しない症状があったり、食の欧米化による生活習慣病の増加により、中医学・薬膳学が見直されています。

歴史②のまとめ

| 晋 南北朝 随 |

|

| 唐 |

|

| 宋 |

|

| 金元 |

|

| 明 清 |

|

| 現代 |

|

いや~難しい。

ざっくりとまとめたものの、難しすぎる・・・

漢字ばっかり出てくる中国の歴史は特に苦手で、三国志なんて本を手に取ったこともないもんね😅

本によって名前の読み方が違うのも難しいですよね・・・

でも、これくらいの歴史は覚えておかないといけないということなのですね。

今回もまとめることで、少しは頭に入った・・・かな🤣

どうでしょうか・・・

さあ、お勉強はやっと薬膳の基本理論へ

がんばろうっと。